Revue des projets de la promotion 2025 de la mention Espace de DSAA de l’ésaat !

PROMOTION #08

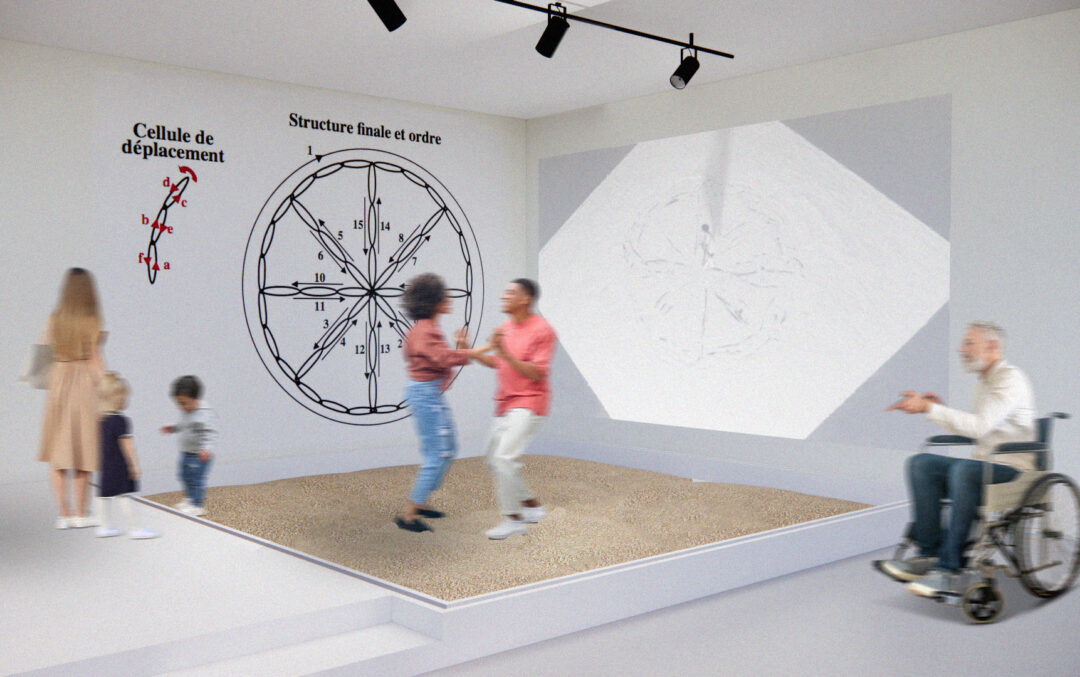

Nasma BESSADI

TRACES & TRACÉS

L’exposition Traces et tracés vise à démocratiser la danse , à la rendre lisible, tangible, accessible. Elle affirme qu’elle n’est pas réservée à une élite, mais qu’elle appartient à toutes et tous. Traces et Tracés propose de penser la scénographie non comme un décor figé, mais comme un espace en mouvement, capable de faire vibrer les traces, résonner les gestes, et transmettre, au-delà de la performance, le message de la danse.

Ce projet naît d’un désir de mouvement, d’un besoin d’ouvrir des espaces dans les institutions pour laisser passer les gestes, les corps, les danses. Je crois que la danse mérite sa place au musée, non pas pour être figée, mais pour dialoguer avec les publics et activer les mémoires et les savoirs. Je crois que la scénographie peut devenir un outil d’écoute et de transmission. Ici, la scénographie n’accompagne pas uniquement les contenus. Elle devient une écriture spatiale capable de traduire les qualités du mouvement dansé, et cherche à restituer les rythmes et les tensions qui composent une chorégraphie. Le mouvement est ici abordé à travers une pluralité de formes et de supports, activés par l’espace, non pas présentés comme des objets, mais mis en relation par le biais d’une dynamique de parcours. Le visiteur est invité à circuler, à ralentir, à bifurquer, à écouter ou à observer, en fonction des zones qu’il traverse. Il ne s’agit pas d’imposer une trajectoire linéaire, mais de proposer un rythme d’exposition qui questionne le corps.

La scénographie joue ainsi sur les pleins et les vides, sur les distances et les proximités, sur l’alternance entre immersion et contemplation. L’espace devient alors un terrain d’expérimentation autant qu’un dispositif de médiation. Le visiteur ne se contente pas de « voir » la danse, il en perçoit et ressent les échos.

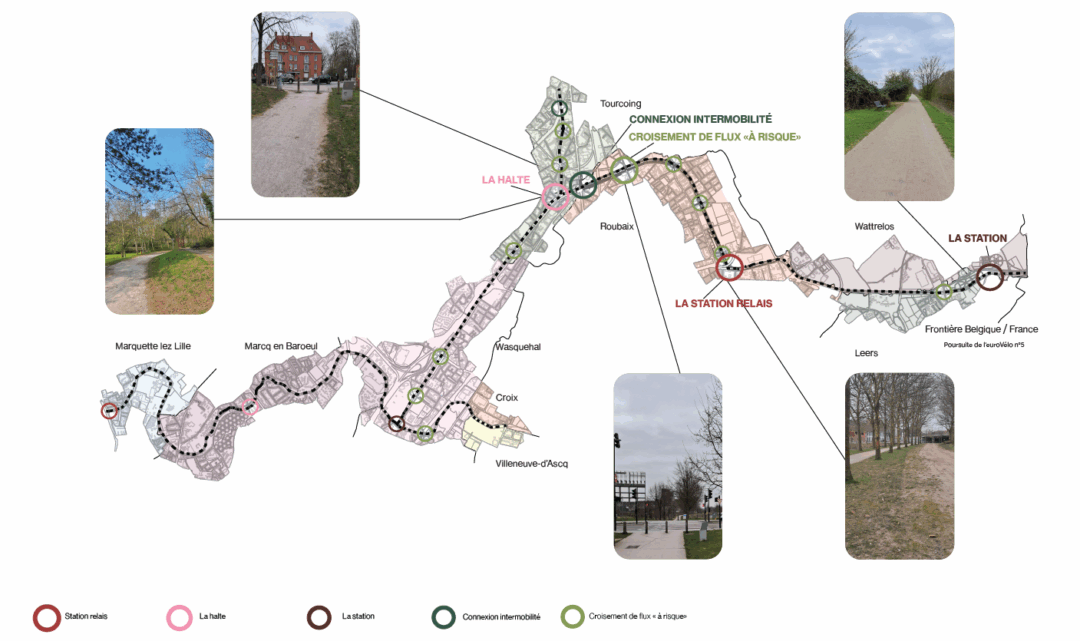

Anaëlle CERCEAU

MOBILITÉ & DIVERSITÉ

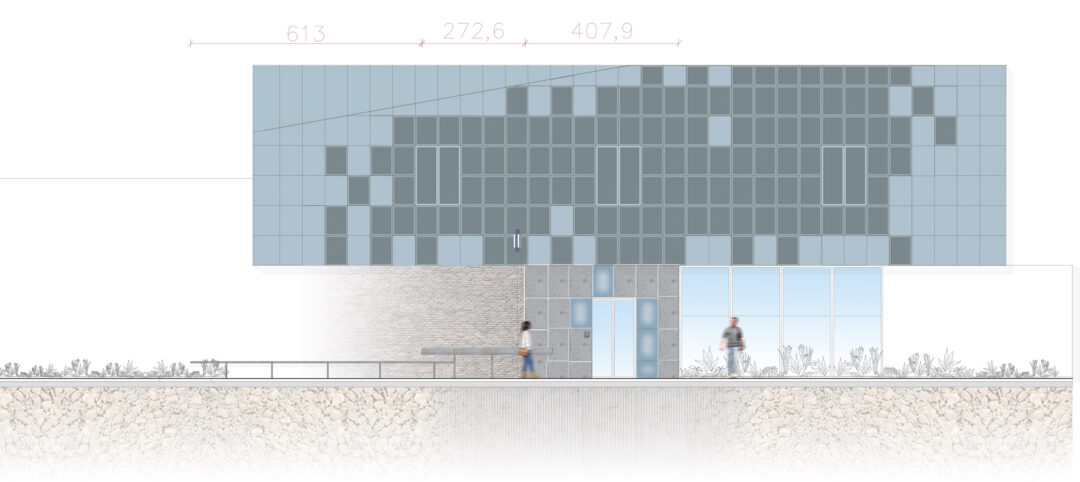

Depuis quelques années, les mobilités douces et les voies vertes connaissent un essor significatif avec le développement croissant d’itinéraires à l’échelle nationale. Malgré l’obligation réglementaire

d’accessibilité, les aménagements restent majoritairement créés pour et par les personnes valides, excluant les personnes dont la mobilité est réduite. Mon projet propose de repenser un parcours test, conçu comme un prototype reproductible. Il s’appuie sur les contraintes d’accessibilité comme levier créatif afin d’inverser les priorités et concevoir des parcours réellement inclusifs.

Le projet propose de repenser les infrastructures de mobilité douce le long du Canal de Roubaix en s’inspirant des logiques de confort, d’efficacité et de service des autoroutes, tout en les adaptant aux rythmes lents et aux usagers les plus vulnérables. Les entrées et zones de rencontre intermodales sont conçues pour fluidifier les circulations et limiter les conflits d’usages liés aux écarts de vitesse.

Le parcours est structuré par une série de haltes espacées de 4,5 km, proposant des services adaptés à une diversité de besoins. Chaque halte repose sur une approche multisensorielle : contrastes visuels, éléments tactiles, signaux sonores et repères olfactifs permettent à chacun d’évoluer dans un environnement lisible et partagé. Les équipements prennent la forme de micro-architectures légères, modulaires et démontables, inspirées des structures nomades. Conçues à partir d’un patron unique, elles jalonnent le parcours devenant ainsi des repères visuels et supports fonctionnels. Le projet propose ainsi une nouvelle lecture de l’espace public : accessible et

ancrée dans les usages réels.

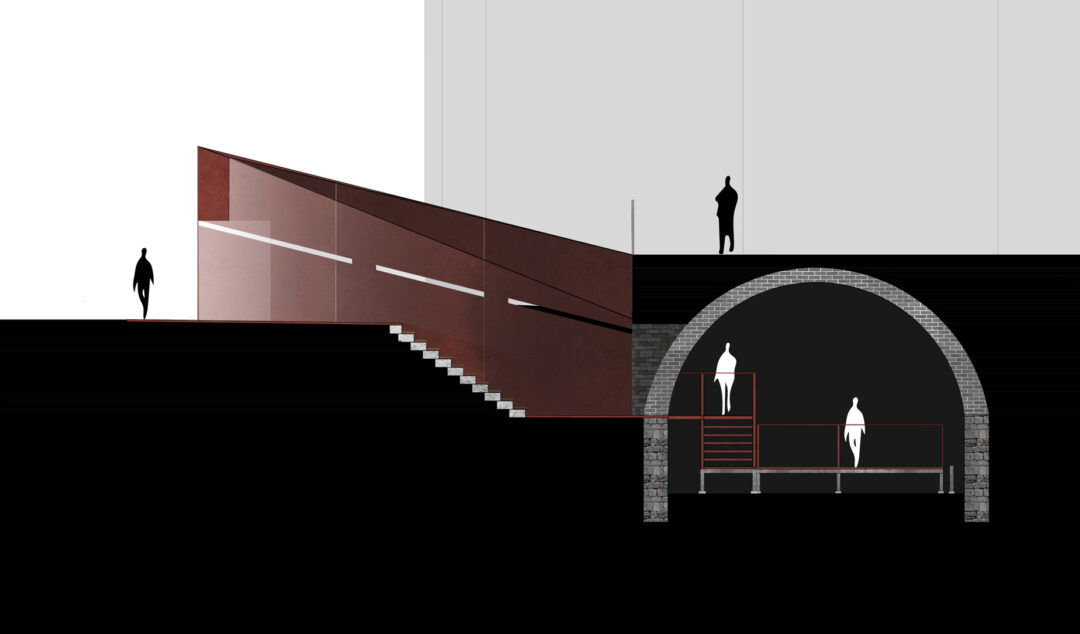

Lou DESORMIERES

RÉVÉLER L’INVISIBLE

Invisibles ou invisibilisés, certains espaces souterrains urbains portent un fort potentiel narratif et mémoriel. Mon projet questionne notre regard sur ces lieux, pour en révéler la richesse cachée. En adoptant une approche sensible, il redonne vie à un fragment oublié de la ville.

Situé sous le musée de l’Hospice Comtesse à Lille, le canal Saint-Pierre invite à une traversée souterraine ouverte au public, à la fois plurielle et singulière. Plurielle, car elle révèle l’histoire et l’essence du canal, à travers une diversité d’approches et d’atmosphères. Singulière, car elle dépasse la simple fonction de passage pour offrir une expérience immersive mêlant mémoire, perception et émotion.

Révélatrice, la scénographie ne se contente pas de sublimer l’espace ; elle en fait le support d’un récit retraçant subtilement l’histoire du canal ainsi que celle de Lille et de son lien à l’eau. Lumières, sons, et eaux dialoguent avec l’architecture souterraine pour offrir une lecture sensible du lieu.

Illustration du passé hydraulique lillois, le canal Saint-Pierre renaît comme un lieu de passage, d’histoire et de contemplation. Il devient un espace d’interprétation incarnant une nouvelle manière de lire la ville et de la traverser. Cette mise en lumière invite ainsi à changer de regard : ne plus fuir le souterrain mais le vivre, passant du rebut à une ressource sensible, rappelant que la ville se comprend aussi par ce qu’elle dissimule.

Caroline DORÉ

GÉNÉRALISER LA TERRE CRUE

Ce projet explore la possibilité de recourir à des revêtements préfabriqués en terre crue comme alternative pratique et esthétique aux enduits traditionnels. Libérées des contraintes de temps de séchage et des conditions climatiques, elles conservent les qualités naturelles de la terre : thermique, acoustique et hygrométrique, tout en explorant son potentiel formel et expressif à travers une variété de trames et de finitions.

Dans un contexte d’épuisement des ressources et d’urgence climatique, je souhaite explorer des alternatives concrètes qui réintègrent les ressources naturelles et locales au cœur de nos pratiques. Par une démarche de recherche expérimentale, le projet cherche à revaloriser la terre crue, afin de soutenir sa filière et en diversifier les usages.

En explorant la richesse des finitions possibles, je souhaite questionner les modes d’application traditionnels et renouveler le regard porté sur la terre crue. Associée à des matériaux tels que la poussière de brique, de verre, la craie, le fusain ou les coquilles d’œufs, la terre révèle toute sa plasticité ainsi qu’une grande diversité de textures et d’aspects. Cette expressivité est mise en valeur par un travail de trame ornementale intégrée à la composition même des plaques et des carreaux. Déclinés en trois formats, ils s’adaptent à différents supports et usages, tout en respectant les dimensions standards du bâtiment pour en faciliter la mise en œuvre.

Inscrite dans une approche de design responsable et ancrée localement, ma démarche s’appuie sur des circuits courts et des collaborations avec des artisans et architectes engagés des Hauts-de-France. Ce projet vise ainsi à réinscrire la terre crue dans le champ de l’architecture intérieure et de la construction, tout en contribuant à l’évolution des savoir-faire liés à ce matériau.

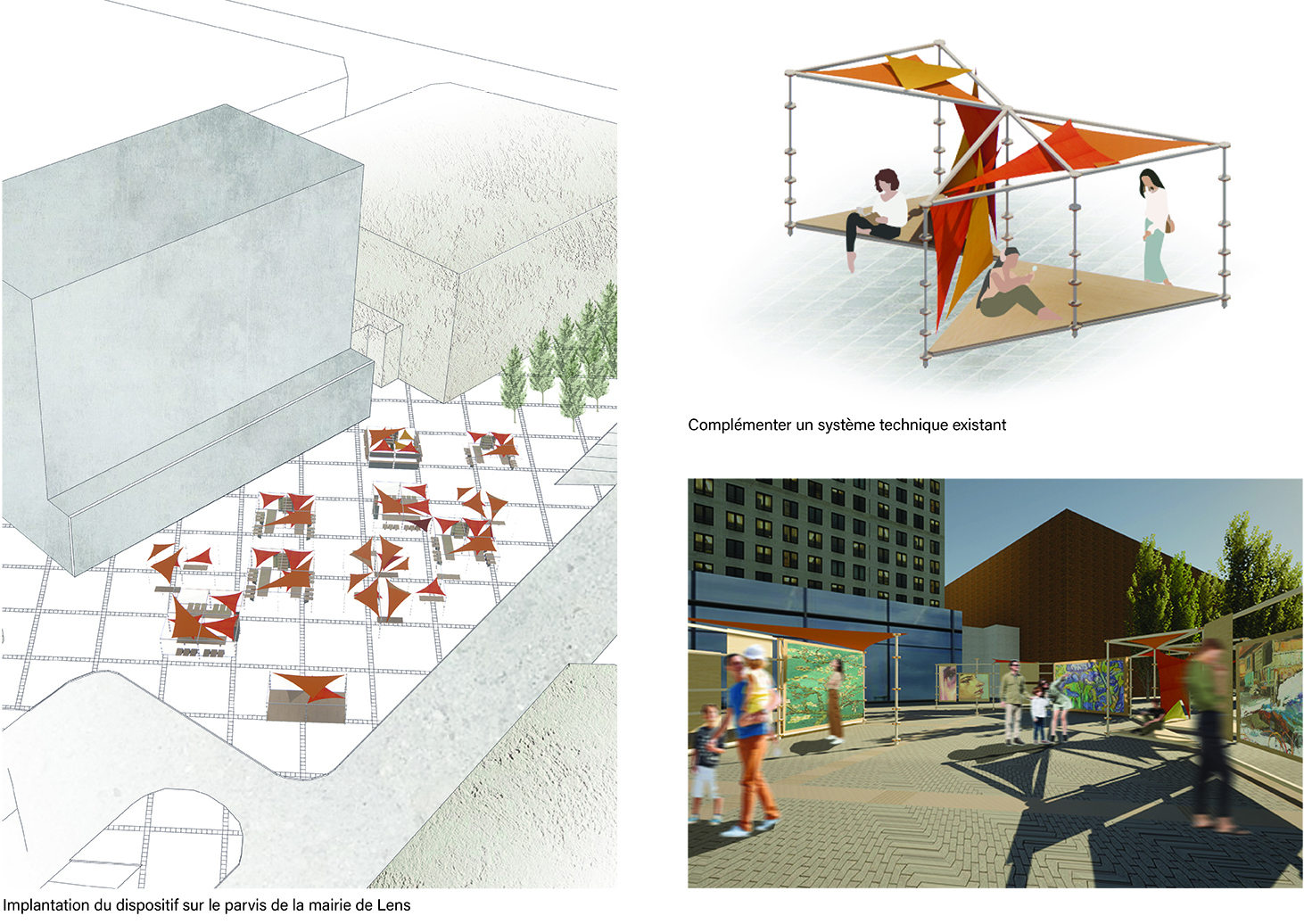

Solène DUTERTRE

LA FABRIQUE DU CENTRE

L’objectif du projet est de créer un espace modulable dans un centre-ville de ville moyenne pour accueillir temporairement des activités portées par des établissements situés en périphérie (médiathèque, associations, musée etc.). Ce dispositif a pour but de favoriser les échanges entre centre et périphérie, permettant aux structures extérieures de toucher un public plus large, tout en dynamisant le centre-ville pour lutter contre sa désertification.

Ma démarche s’inscrit dans une approche prospective. Les villes évoluent constamment, sous l’effet de plusieurs facteurs tels que l’évolution des modes de consommation, ou encore les transformations de nos modes de déplacement. Le travail mené vise à ouvrir des possibilités. À permettre au centre-ville, ici de Lens, de retrouver sa vitalité d’hier, mais autrement. Non pas en le muséifiant, mais en l’activant. En l’ancrant dans le présent. En l’enrichissant de ce que la ville a à offrir : ses habitants, ses ressources, ses diversités. Un centre qui ne s’impose plus, mais qui accueille.

L’espace s’inscrit dans une démarche de flexibilité et de modularité. En m’appuyant sur des structures existantes utilisées pour les marchés, mon objectif est de les amplifier et de les augmenter afin de les adapter à différents types de programmes et ainsi créer une variété d’espaces. C’est un outil de transition, un levier pour rendre l’espace appropriable, afin de créer les conditions d’un usage partagé, pour impulser des dynamiques durables à l’échelle locale.

Timothé FROMONT

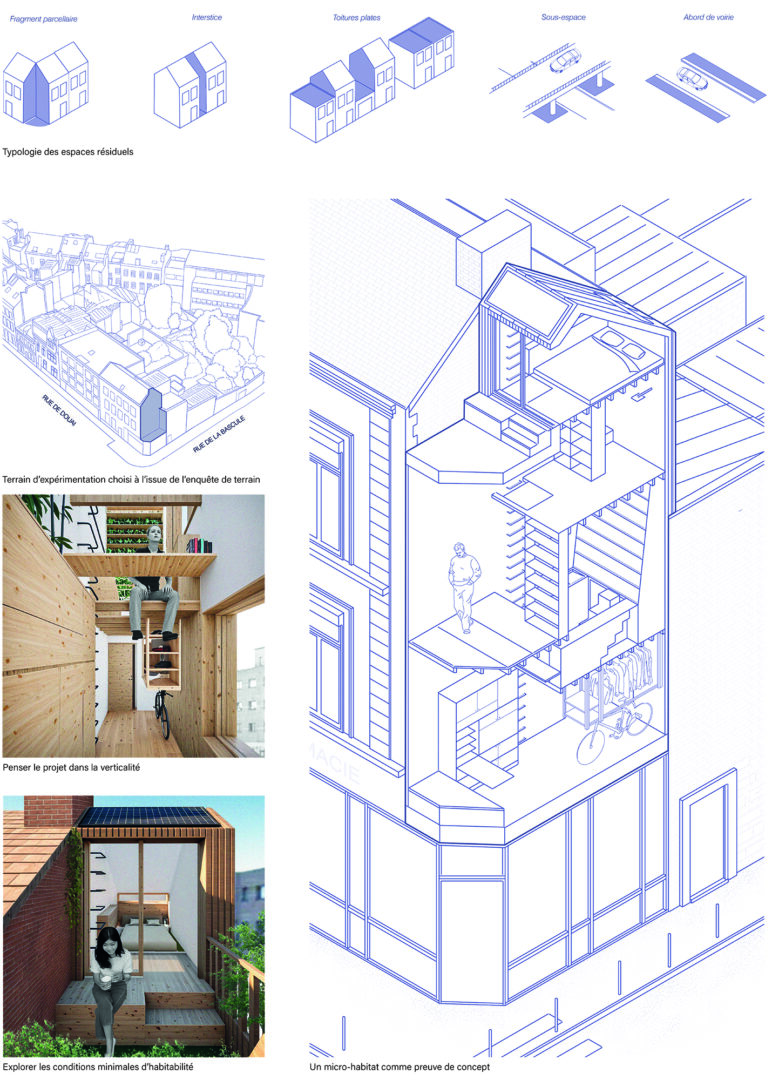

HABITER LES ESPACES RÉSIDUELS

Dans un contexte marqué par la densité croissante des centres urbains et la raréfaction des espaces disponibles, les espaces résiduels apparaissent comme des opportunités foncières encore peu explorées. Ce projet interroge leur potentiel d’habitabilité à travers une série d’études de faisabilité menées sur le territoire de Lille intra-muros.

L’enquête de terrain a permis d’identifier, de cartographier et de classer ces espaces délaissés selon une typologie inédite, établie à partir de leurs spécificités typo-morphologiques et des enjeux propres à chacun. À partir de cette lecture du territoire, six cas d’études ont été sélectionnés, donnant lieu à l’élaboration de scénarios d’habiter en prise directe avec leurs spécificités contextuelles. Chaque scénario s’inscrit dans une démarche située, où l’expérimentation spatiale a permis de tester des modes d’occupation alternatifs.

Pour éprouver la faisabilité de l’un des scénarios, un micro-habitat expérimental de 8 m² de surface parcellaire a été développé. Pensé comme un dispositif de préfiguration, ce projet explore les conditions minimales d’habitabilité et révèle la capacité de ces marges à accueillir de nouvelles pratiques d’usage. En croisant les contraintes techniques, réglementaires et sensibles propres à ces interstices, le projet propose une relecture prospective de la ville dense à travers ses vides.

Hector LECOMPTE

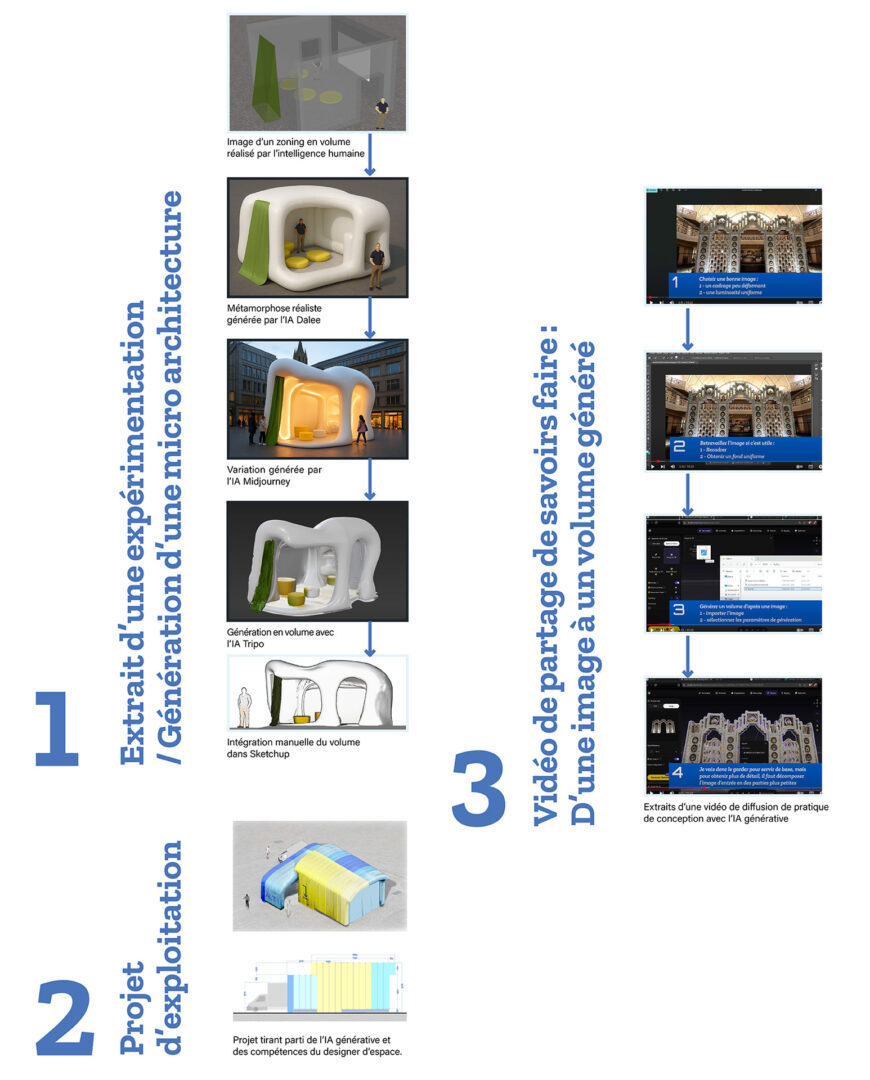

GÉNÈRE-MOI UN ESPACE !

Mieux comprendre les IA génératives est aujourd’hui essentiel tant leurs enjeux sont vastes et leur émergence soudaine, y compris en design d’espace. Dans ce contexte, j’ai mis en place une démarche permettant de mettre à jour les potentiels de l’IA pour la discipline, puis exploité les résultats dans un projet croisant intelligence artificielle et compétences du designer d’espace avant de proposer une synthèse à vocation didactique pour les professionnels.

Mon travail a pour vocation d’aider les architectes et concepteurs d’espaces à mieux projeter leurs méthodes de conception à travers l’usage d’intelligences artificielles génératives, une technologie qui

reste jusqu’ici assez abstraite pour une grande partie des concepteurs d’espaces, car les IA génératives sont récentes et évoluent très vite.

Premièrement, mon travail se compose d’expérimentations méthodiques sur une réhabilitation de grande échelle, une rénovation et extension de crèche d’échelle intermédiaire, ainsi que sur la conception d’une

micro-architecture.

Deuxièmement, mon travail s’approfondit par une exploitation démonstrative des résultats de ces expériences dans le développement du projet de micro-architecture.

Pour finir, mon travail se ponctue par une synthèse explicative des principaux atouts de l’IA dans certaines phases ; l’ensemble a pour vocation de présenter les résultats sous une forme synthétique, permettant aux concepteurs d’espace d’identifier les points forts et les limites de l’intelligence artificielle générative, ainsi que les moyens de l’utiliser de manière efficace et cohérente.

Tutoriels vidéo : https://www.youtube.com/@hectorlecompte2100

Mélyne LEDOUX

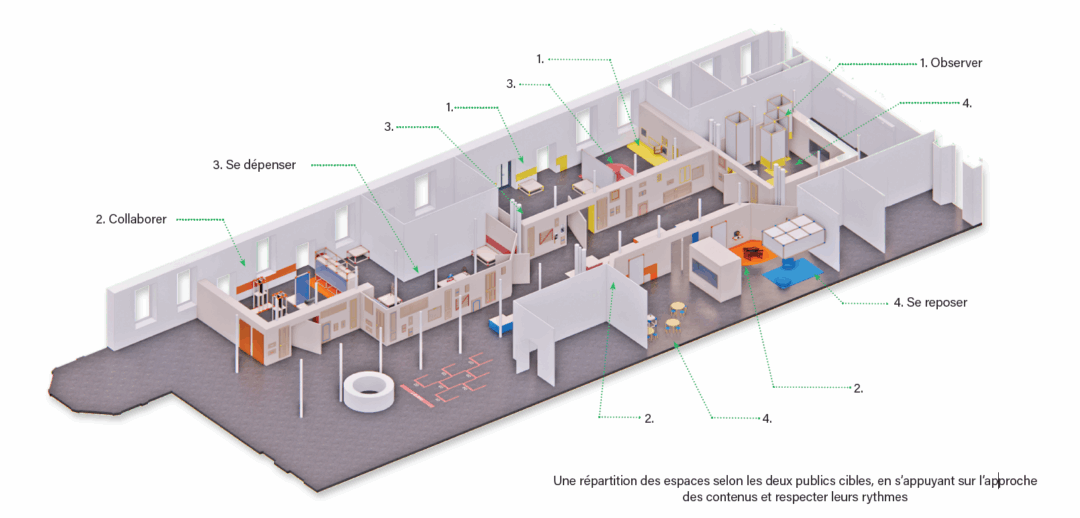

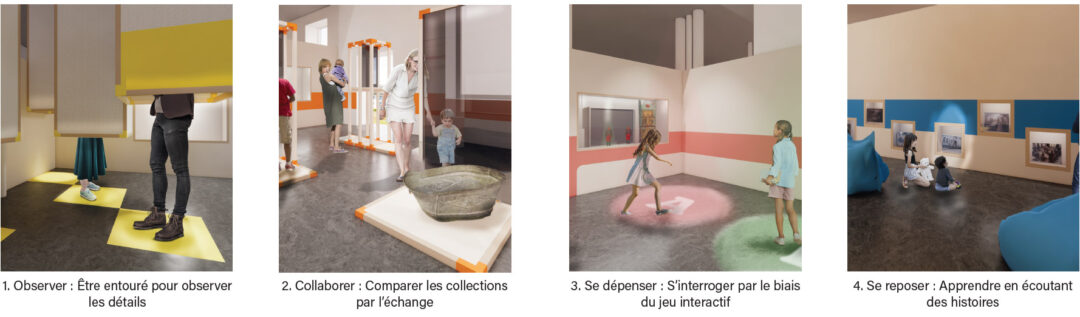

EXPOSER L’ENFANCE AUX ENFANTS

Mon projet vise à transformer l’expérience muséale des jeunes publics en reconsidérant leur place dans l’exposition, afin de renforcer leur lien avec la culture et éveiller leur curiosité. Face à des dispositifs souvent peu adaptés à leurs capacités, je conçois la scénographie comme un outil de médiation, pensée en accord avec leurs aptitudes physiques et cognitives.

Ma démarche repose sur une analyse des besoins des enfants de 3 à 10 ans, menée à travers des observations de terrain (expositions, visites guidées, ateliers) et des entretiens avec des professionnels de la médiation et du développement de l’enfant.

Ces données ont été croisées avec des références issues de la psychologie de l’enfant, afin de mieux comprendre comment il perçoit l’espace et mémorise les informations qui lui sont transmises. Cette approche, à la fois pratique et théorique, nourrit une réflexion scénographique centrée sur l’univers de la découverte, par l’ouverture de portes qui jalonnent le parcours scénographique.

La scénographie prend en compte le rythme de l’enfant, ses besoins de pause, de mouvement et d’attention, tout en proposant une expérience sensible et ludique, grâce à la mise en place de médiations adaptées et de dispositifs interactifs en lien avec les collections. Le projet vise à ce que, dès 3 ans, chaque jeune visiteur devienne acteur de sa propre expérience muséale, dans une approche plus libre, inclusive et en phase avec ses besoins réels.

Justine LISIEWIEZ

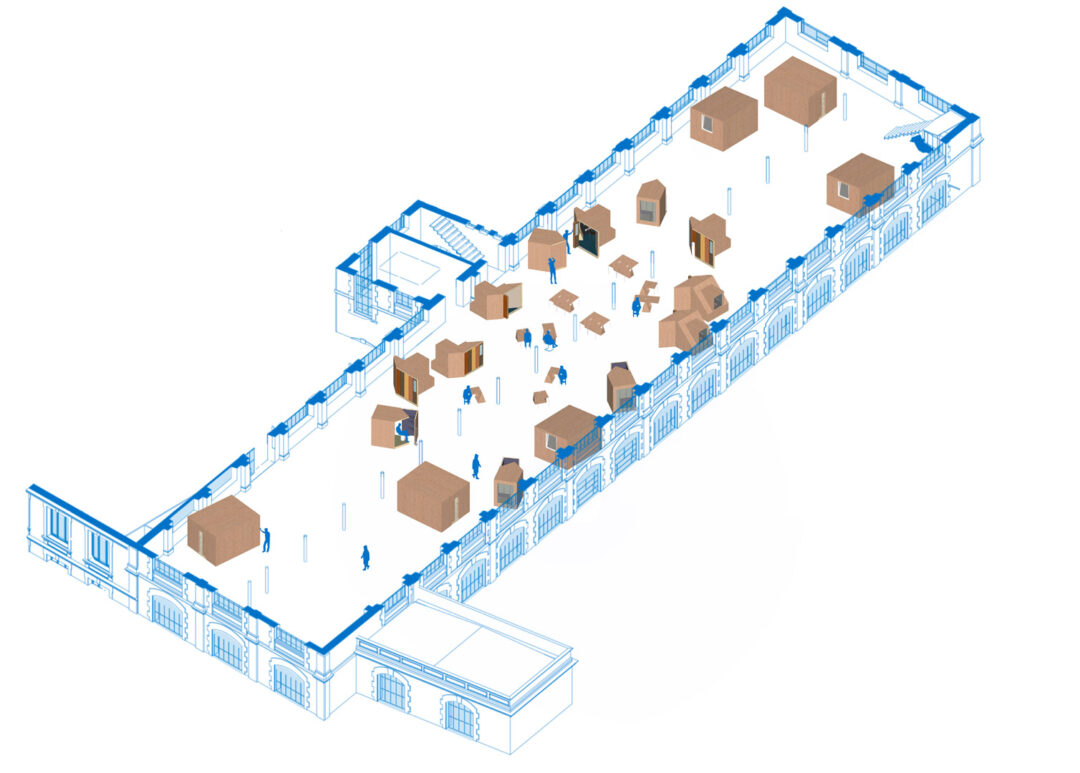

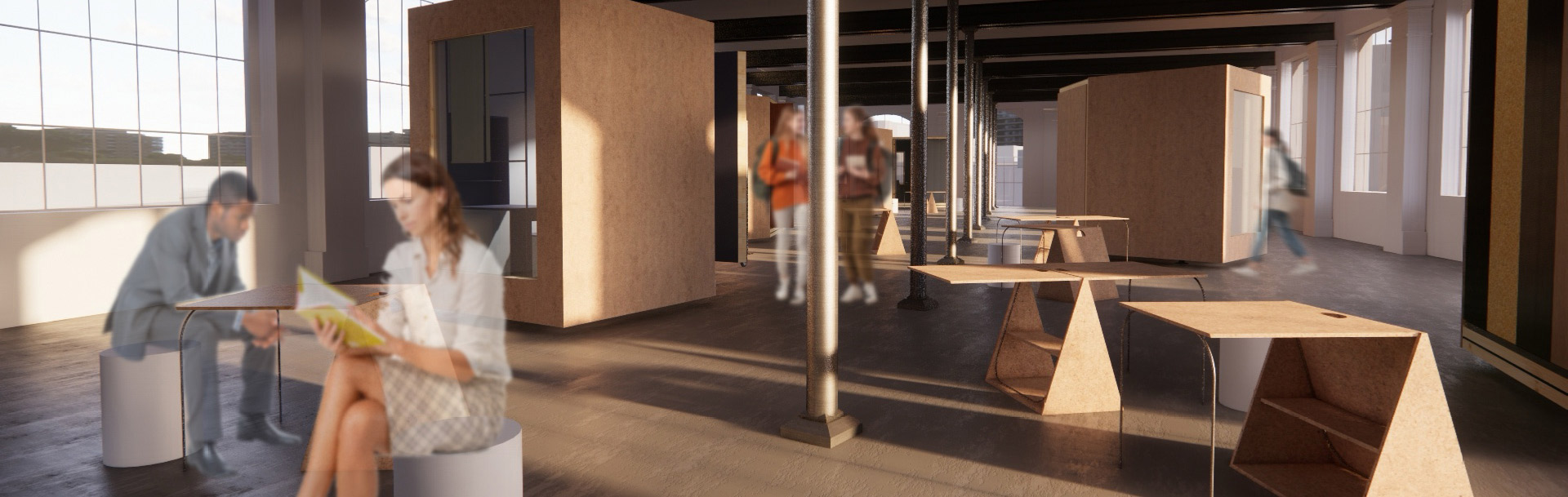

LE VILLAGE DE L’ÉCRITURE

Le village de l’écriture est un projet visant à démocratiser l’accès à un espace-temps dédié à l’écriture dans les territoires moins pourvus en

événements culturels littéraires. Il s’agit de créer des micro-résidences : de petites structures éphémères et itinérantes permettant à des écrivains et écrivaines de s’isoler, même temporairement, pour profiter de conditions favorables à la création.

Le projet propose trois modules d’écriture simples, inspirés de figures familières de lieux d’écriture : la cabane, la cellule et la mansarde.

Chacune de ces structures correspond à une posture d’écriture identifiée à travers des récits d’auteurs et des enquêtes menées auprès de pratiquants de l’écriture. En effet, si chaque écrivain possède ses propres rituels et besoins, trois grandes attitudes persistent : l’observation, l’adaptation et l’introspection. Dans ce

village, les résidents peuvent ainsi voir, écouter et s’inspirer de leur environnement, adapter l’espace à leurs usages, ou encore vivre une forme de retrait propice à la concentration. La conception du village

de l’écriture part d’un besoin fondamental : disposer d’un espace-temps personnel pour écrire. Ces modules sont volontairement sobres, sans ornement superflu, afin de favoriser la disponibilité intérieure. Ce projet défend une approche engagée du design d’espace : il cherche à répondre à une inégalité spatiale en rendant plus accessible l’expérience littéraire. Au-delà des temps de retraite, le village ambitionne aussi de devenir un événement littéraire, un lieu de rencontres entre écrivains, et une invitation ouverte à de nouveaux publics à s’approprier l’acte d’écrire.

Pauline SILVESTRE

ENTREZ DONC !

Redonner une place au seuil dans les entrées des commissariats, c’est repenser cet espace comme un véritable parcours de transition, fluide et lisible, plutôt qu’une simple porte ou un sas. Ce cheminement débute dès l’extérieur, depuis un parvis aménagé, et se prolonge jusqu’à l’accueil. L’enjeu est de protéger sans enfermer, en modulant les espaces pour assurer des circulations claires et éviter les croisements non désirés.

Ancrée dans une approche sensible et prospective, ma démarche de projet en design d’espace repose sur une analyse fine des besoins usagers, en intégrant pleinement leur dimension sensible. Dans le contexte particulier du commissariat, je cherche à concevoir des seuils d’entrée qui assurent à la fois sécurité, lisibilité et confidentialité, en particulier pour les victimes. L’immersion de terrain (visites, questionnaires, dialogues) m’a permis d’identifier des moments de tension dans le parcours usager, à travers une analyse chronotopique de l’espace. Ces points de complexité dans l’usage de l’espace d’accueil du commissariat ont ensuite été décomposés en besoins précis, auxquels ont ensuite été associées des solutions spatiales.

L’approche adoptée repose sur l’articulation entre observation, narration et spatialisation, afin de faire émerger des réponses sensibles, concrètes et adaptables.

Faire dialoguer l’usager, le sensible et le prospectif constitue le cœur d’un processus à la fois concret et réplicable. Chaque étape contribue à un développement progressif, conçu pour être expérimenté en conditions réelles. L’enjeu n’est pas de rendre l’entrée simplement « agréable », mais de proposer un seuil attentif à la vulnérabilité de celles et ceux qui le franchissent.